韓國 現代 民畵에 대한 美的 談論의 必要性

글|홍경한 <미술평론>

우리는 우리 것에 대한 계승에 무척이나 인색하다. 박정희 정권 이후 무차별적으로 인식된 개발논리에 과거는 망각한 채 미래만 존재하는 형국은 역사에 대한 참다운 고찰을 희석시킨다. 각종 환경파괴는 물론 역사성을 고려하지 않은 부실한 개발의 산물인 청계천만 보아도 우리가 얼마나 형상적인 사고에 치우치고 있는지 알 수 있다.

서울 중심에 강이 흐르고 야간에 조명이 비춘다하여, 겉만 번지르하다 하여 그것이 진정 복원의 개념에 상응하는 것은 아니며 우리나라의 실력 있는 작가도 아닌, 34억원이나 들여 늙다리 외국작가 작품을 걸어 놓는다고 '하이 청계천'이 '봉쥬르 센강'이 되는 것은 아니다. 그럼에도 언론에서는 복원이라며 찬사를 아끼지 않으니 진정 개탄할 노릇이 아닐 수 없다. 어디 그것 뿐인가. 하나 둘씩 자본논리에 휩쓸려 상업시설로 변질되는 인사동이 그러하고 근대문화유산이 사유재산에 치여 해체되고 분해되는 과정을 보면서도 안타까움조차 잃어 버리고 살아간다.

본질은 외면 당한 채 각종 이해논리만이 판을 친다. 그래서 누구는 대통령에 출마하고 누구는 부를 채우며 누구는 명성을 얻는다. 그럴수록 세상의 한 모퉁이에서 조용히 아스라져 가는 민초들은 서럽기만 하다.

씁쓸한 일이다.

1.

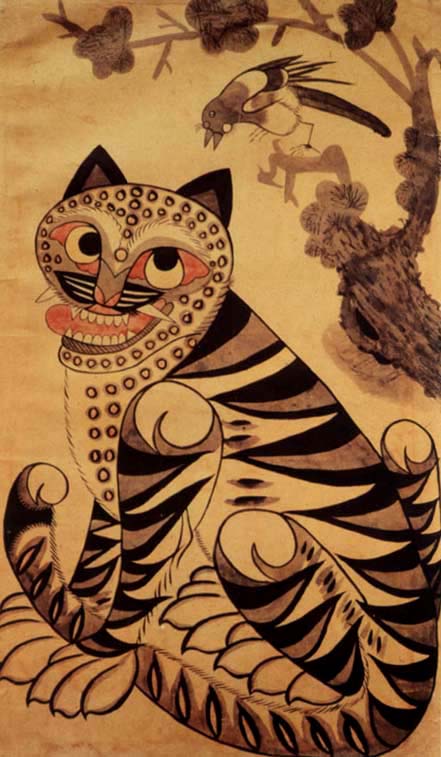

우리미술, 흔히 서민의 예술이라 불리곤 하는 민화. 갸날프지만 그 맥을 이어가려는 몸부림이 그 어느 것보다 처절한 우리의 민화.

그러나 저 유명한 명작들 앞에 숨 죽여 아픔을 삼켜야만 하는 애환 서린 삶의 그림. 뜬금없지만 나스라져 가는 옛문화와 잇속 앞에 무너지는 많은 것들을 보노라니 우리의 회화 중에서 민화가 갖는 의미가 되새겨진다.

대중 속에서 호흡하고 민중 속에서 발아(發芽)한 미술은 그 뿌리가 쉽게 흔들리지 않으며 생명력(生命力)이 길다. 이는 전통 공예를 비롯해 한지예술(韓紙藝術), 수묵의 참 맛을 느끼게 하는 다양한 작품 등, 우리가 잠시 시선을 돌려보면 별로 어렵지 않게 인지(認知)할 수 있는 대목이다.

민화(民畵) 역시 그러하다. 민화는 길게 보아 선사시대 이후 가장 보편적인 예술장르였으며 해방기를 시점으로 일련의 변화를 가져온, 우리민족의 생활상이 반영된 전통 미술이다. 그 모태(母胎)가 민중(民衆)의 마음을 발원(發源)으로 하여 기원의 의미로 자라온 만큼 별다른 이의가 없는 한 가장 ‘포플리즘(Populism)’적인 장르였다고 볼 수 있다.

미술사적으로 민화는 통상 조선시대 전통회화의 영향을 토대로 일반 서민들 사이에 유행하던 소박한 예술을 지칭한다. 민화(民畵)라는 표현은 근대 일본인 민예학자 야나기 무네요시(柳宗悅)가 처음 사용하였다. 우리말로 하면 '세화(歲畵)'에 그 바탕을 둔 '속화(俗畵)'라고 할 수 있다.

자료가 없어 정확한 연대는 알 수 없으나 오랜 역사를 지니고 있음은 확실한 것이 우리의 민화이다. 그럼에도 조선시대를 민화가 시작된 거점으로 함은 이 당시 가장 왕성한 제작이 이뤄졌기 때문이다. 비록 병화(兵火)와 전란(戰亂), 약탈(掠奪)로 인한 소실(燒失)이 커 남아 있는 작품만으론 기껏해야 3백여 년에 머무르지만 여러 가지 고문(古文)이나 현장을 기초로 넓혀보면 그 역사는 결코 짧지 않다. 일예로 울주(蔚州)의 청동기(靑銅器) 암벽화(巖壁畵), 고구려 고분에 그려진 그림이나 백제전(百濟塼)에 부조(浮彫)된 물과 구름, 바위나 나무의 뜻과 모양은 훗날 조선 왕조의 민화와 유사함을 발견할 수 있으며 이후 신라 토기(土器)에서, 그리고 고구려 자기에 그려져 있는 그림들과 문양(文樣)에서도 조선왕조 시대의 가구나 그림, 도자기에 남아 있는 민화와 비슷한 모양들이 수없이 나온다.

사람들이 많이 왕래하는 곳에 걸어 놓았던 충신 그림이나 선박(船舶)은 물론 전각(殿閣) 등에 한국식 색깔로 단청(丹靑)한 것도 민화의 성격과 정체성을 담보로 한다. 그만큼 민화는 우리와 가까웠으며 역사가 장구(長久)함을 증명하고 있음이다.

민화는 형식상 주택사(住宅史)의 발달과 더불어 발전했다 해도 과언이 아니다. 초창기의 그것은 집안의 장식이나 행운을 비는 목적으로 사용되었던 실용성(實用性)이 강한 그림이었다. 그린 이는 무명(無名)에서부터 전문적인 화원들이 그린 것까지 화자의 스펙트럼(Spectrum)도 대단히 넓다. 지금도 동대문 벼룩시장에 가면 푼돈에 구할 수 있는 것이 있는 반면 구 호암미술관이나 서울역사박물관 등에서나 접할 수 있는 명작에 이르기까지 그 질(質)도 천차만별이다. 종류도 다양해 「신선도(神仙圖)」, 「일월도(日月圖)」,「심장생도(十長生圖)」등의 무속, 도교적 민화라든가 「불화(佛畵)」로 지칭되는 불교적 민화, 「행실도(行實圖)」, 「효자도(孝子圖)」, 「문자도(文字圖)」 등 윤리와 도덕을 강조한 유교 계통의 민화, 그리고 「인물(人物)」이나「산수(山水)」, 「화훼」, 「화조(花鳥)」 등을 그린 장식용 민화까지 그 폭도 상당히 넓다.

오래전 필자(筆者)는 전통 민화에 대한 현대적 복원(復原)을 연구한 경험이 있다. 당시 필자가 흥미롭다고 느낀 점은 민화를 보면 우리 옛 선조들의 생활상을 살짝 엿볼 수 있다는 것이었다. 이는 한 민족이나 개인이 조상대대 전통적으로 이어온 생활 습속(習俗)에 따라 그려왔던 대중적인 문화의 발견이었으며 그 중심적 성격을 대략 가늠할 수 있었던 것이기도 했다.

민화는 민중 속에서 발아해 민중 속에서 꽃을 피웠기에 토속적(土俗的)인 미(美)의 세계를 포함한 아우라(Aura)자체가 독특할 수밖에 없다. 내용을 보면 대체로 부귀영화를 바라는 일종의 축복이라든가 가족사에 반갑지 않은 불행이나 재앙이 멀리 떠나기를 간절히 바라는 민초(民草)들의 소망이 깔려 있다.

이는 민화를 단순히 민중들이 아무렇게나 그린 그림이라는 편견(偏見)을 배척(排斥)하기에 충분하다. 이집트나 잉카문명에서 보여지는 내세(來世)의 안녕과 영원성을 기원하는 서구의 그것과는 달리 우리 민화 속 그림들에는 현세(現世)에서의 행복을 비는 우리들의 솔직하고 소박한 심정이 기교 없이 들어 있었다. 더욱이 자연과 신(神)에 대한 사랑이 친근감 있게 잘 나타나 있는 그것들은 대체적으로 익살스럽고 소박한 형태를 가지며 대부분 희망과 정감을 안고 있다.

현란한 색채로 한국적인 미의식을 강하게 드러내고 있는 이들 민화를 분석해보면 현재의 어떤 추상미술 못지않다. 큐비즘의 브라크의 예술관이나 칸딘스키의 구성주의, 심지어 보티첼리의 평면적 회화관이 그대로 유추되기도 한다. 또한 민화에 그려진 각종 문양(文樣)이나 짐승들, 식물들의 형상은 그 어떤 도식보다 단순하고 세련되어 있다. 이 같은 나름의 개성이 묻어나는 작품들을 해석해 보면 당시 그것을 그린이들의 시각이 오늘날 현대미술에로의 접근성마저 끌어 안고 있음을 발견할 수 있다.

주제나 표현의 자유로움이라든가 단순화하거나 과장된, 대범한 경향, 관조적(觀照的)인 형식, 설채법(設彩法)을 이용한 원색의 강렬함과 다원의식, 다시점의 도식(圖式) 등, 민화가 지니는 여러 가지 특징은 지금의 미술에서의 쓰임과 별반 다르지 않아 고전과 현대, 양자 간 묘한 정서적 메타포(metaphor)를 뿜어내고 있다. 여기에 켜켜이 쌓인 세월의 깊이와 비례한 지속성은 역사만큼이나 생활과 밀접한 관계를 맺은 채 ‘우리 것’이라는 개념을 낳았으며 이는 민화의 중요성이나 그 각별함을 대변함은 물론 여타 장르가 쉬이 넘볼 수 없는 변별력(辨別力)을 갖게 하는 요인이기도하다.

3.

민화는 우리전통문화의 한 유산으로서 단순하고 솔직하며 소박하게 표현해준 하나의 뚜렷한 장르임에 분명하다.

물론 아직도 화원처럼 전문적인 미술지식을 습득하지 못한 사람들이 떠돌아다니면서 그린 인습적인 그림을 민화라고 하고, 또한 화원이나 기타의 훈련된 직업화가들이 그린 그림일지라도 수백 년 동안 별 변화가 없이 형식화의 경향이 지나치게 강하게 나타나 있는 그런 그림만은 예외로 민화의 '카테고리(Category)'에 넣기도 한다.

그런데 이는 우리 미술사에서 차지하는 비중과 영향력에 반해 형식상의 반영을 상당히 '아마추어리즘(Amateurism)'의 틀 속에만 가두어 놓는 것은 아닌가 생각된다. 소박하고 서투름은 한국적 소탈함으로 치부하면서도 ‘전문적으로 배우지 않았기에’혹은 ‘어떠한 정통회화를 모방했기에’고저(高低)의 차이를 두는 보는 것이 아니냐는 것이다. 따라서 누가 그렸으며 무엇을 그렸느냐에 대한 문제, 특히 민중의 범위에 대하여는 현재적 관점에서 다시 생각할 필요가 있다.

우리가 알고 있는 민화는 우리나라 회화사의 주류(主流)에서 벗어난 비전문적(非專門的)인 화공 장인들이 대중의 그림에 대한 욕구를 채워 주기 위해 멋대로 그린 어수룩하고, 소박하고, 꾸밈없는 허드레 그림, 그리 대단치 않은 그림이라는 것 정도다. 실제로 조선시대 민화를 그린 사람들은 무명이 대부분이다. 정통화에 대한 모방(模倣)의 습속이었음도 일견 거부할 수 없는 사실일터이다. 하지만 중요한 것은 전이(轉移)된 창작성과 보편성(普遍性)의 범위에 대해서는 별다른 언급이 없다는 것이다.

민화의 범주(範疇)에 들어가는 작품들을 보면 그림 한 점 받기가 어려운 전문화원들도 있었다. 다섯 명산(名山)을 해와 달과 함께 그린〈오봉산일월도(五峰山日月圖)>처럼 왕실에서 쓰이던 그림도 존재하며 직업 화가인 도화서(圖畵署)의 화원(畵員)들이 그리던 장식화도 엄연히 있을 만큼 민화의 보폭(步幅)은 컸다. 대부분 무명 화가에 의해 서민들의 생활양식이라든지 관습을 반복해서 표현했기 때문에 창의성이 결여되고 세련미나 격조는 떨어졌던 게 많았겠지만 딱히 그것에만 가이드라인(Guide line)을 그을 수는 없는 문제라는 것이다.

더욱이 모든 예술이 그러하듯 민화는 사람들의 본능적인 회화 의지와 욕구(欲求)의 표출(表出)이었으며 종교와 생활 습속에 얽힌 순수하고 대중적인 실용화라고 정의할 수 있다. 민화는 전통 사회의 한 모습을 잘 보여주었고 시대를 비추는 거울로서의 역할에 다가섰었음이다. 그것은 민가(民家), 궁궐(宮闕), 사찰(寺刹)을 불문하고 집을 장식하는 정도에 그치지 않았으며 삶을 윤택하게 하고 무언가에 대한 기원을 의미하는 기능을 가졌다. 길흉화복(吉凶禍福)에 대해 예지할 것이라고 믿었고 우리의 주거 공간 안에서 건조물(建造物)과 사람을 하나로 맺어 주는 매체(媒體)이며 생명체(生命體)였다. 특히 민화의 꽃이라고 할 수 있는 병풍은 그 냉랭함과 외로움을 훈훈한 사랑과 인정으로 감싸기 위해 꼭 필요했었다.

이는 민화의 존재성이며 정의라 할 수 있다. 이처럼 역사상 민화의 공통된 주제는 궁극적으로 나와 우리의 ‘삶’이었다. 따라서 실력의 차이가 그것을 주문하는 사람들이나 그리는 사람의 간극을 만들었음은 사실이나, 인간내면의 미감과 생활의 정서, 그리고 이상을 담고 있음은 다르지 않았다는 것이다. 예를 들면 「십장생(十長生)」, 「일월도(日月圖)」, 「해학반도(海鶴蟠桃)」등은 무명 민중이 아닌 전문 직업 화가들인 도화서(圖畵署) 화원에 의한, 민중과는 거리가 멀다면 먼 사대부 계층이나 왕실을 위한 특수 계층의 그림임이 분명하지만 그 참 모습이 어찌 되었건 정신적인 맥은 같아 민화의 포괄적 개념을 교집합적인 관점에서 받아들여야하지 않나 싶다.

물론 ‘이러한 그림들도 민화인가’와 ‘민화의 개념부터 다시 다져야 한다’는 논리가 발생하는 원인이기도 하지만 필자의 생각으론 무속성과 염원성, 기원성의 의미에서 크게 다르지 않으므로 민화 자체의 평가를 오히려 상향해야 하는 게 아닌가 싶다. 정통화 대가들의 작품을 제외한 원화(院畵), 불화(佛畵), 도교화(道敎畵) 등 장식과 종교, 민족에 관계된 그림들도 포함해야함은 당연하다. 장르와 지위고하를 막론하고 민화는 실용적으로 사용되었으며 그것을 그린 사람들도 그 지위고하에 따라 달라졌을 뿐 민화의 정신적 베이스(Base)는 굳이 다르다 볼 수 없다. 누가 그렸느냐와 품격의 유무보다는 궁극적인 모티브(Motive)가 같다는 점에서 좀 더 세밀한 연구가 필요하다.

4.

현대 민화에 대한 고찰(考察)이 중요함은 새삼스럽지 않다. 참다운 민화의 맛은 서툴고, 어수룩하게 보이면서 전혀 꾸밈이 없다는 것이 기존 민화에 대한 정석이다. 수천 년을 이어져 내려온 민화는 자연히 한 틀을 갖게 되었고 대부분의 그림들은 이 틀 안에서 거의 유사한 내용으로 제작되었다.

그러나 작금의 민화는 너무나 세련되고 기법적인 활용성도 그 어느 예술 못지않다. 작품도 작가도 서툴거나 어수룩하지가 않다. 예전의 민화가들은 작가적, 예술가적 개념이 아니었지만 지금 민화를 하는 사람들은 하나의 예술가로서의 입지를 다지고 있어 사뭇 다르다. 그럼에도 외형적 관점은 늘 고전성을 지향하고 있으니 어색하기 짝이 없다.

오늘날 민화가 지닌 문제 중 가장 큰 것은 동일한 주제의 인습이다. 이는 필히 지양되어야할 과제다. 서툴고 어설프며 흉내만 낸다는 일부의 폄훼도 여전히 그 고정적인 틀에서 크게 벗어나지 못하고 있기 때문이다. 그럼에도 형식상 변화하지 않음은 문제가 있다. 이제는 시대에 맞는 삶의 반영, 그 반영을 표현하는 민화를 그려야 한다. 한 예로 박생광(朴生光 1904~1985)의 작품이 오늘날 존경받는 이유는 민화의 정신성을 근간으로 한 변용(變容)과 작가적 감수성, 창작력이 돋보이기 때문이다. 이는 예술적 가치를 얻기위해, 또 그것을 유지하기 위해서는 실용적인 측면을 강조하더라도 현시대에 맞는 민화가 창안(創案)되어야 한다는 것을 의미한다. 다만 어떻게, 어떤 식으로의 변화를 추구할지는 각자의 몫으로 남는다.

조선시대의 민화나 지금의 민화가 같다면 자칫 진부할 수도 있다. 전통적 가치는 유지되어야 하지만 그 가치가 외형적인 것만을 따른다하여 완성되지는 않을 것이다. 민화의 역사나 사회에 미친 긍정적 ‘인프리언스(Influence)’가 그다지 작지 않았음에도 불구하고 여전히 변변한 교육시스템이 없고 그에 따른 체계적인 사료정리가 되어있지 않다는 것은 아쉬운 일이다. 다행히도 몇몇의 민화 전문가들에 의해 체계적인 분석이 진행 중인 부분도 있다.

하지만 집중적인 공론현상은 별로 없어 아쉽다. 이런 것들은 관념아래 놓인 맥락성을 제외하곤 현실적이며 실체적인 접근을 용이하지 않게 한다. 따라서 현대 민화에 대한 미적(美的)담론(談論)의 필요성이 대두되어야 한다. 오늘날 민화를 하는 소수의 작가들이 추구하는 바도 아마 시대에 맞는 밀접한 자기변화가 아닌가싶다. 인습적 개념을 모태로 한 답습과 모방이라는 편견과 주체성의 모호함을 이유로 다소 폄훼하는 분위기가 없지 않음에도 순수의 목적성이 변하지 않고 오래 이어지길 기대하지만 순수의 본질에 반하는 시기와 질투, 반목과 파괴적 습성이 가득한 이 사회에서 얼마나 지속될런지는 알 수 없는 노릇이다. 인생은 짧고 예술은 길다고 했던가. 글쎄.이젠 예술도 문화도 명이 그리 길지 못한 것 같다. 우린 너무 빠른 시대에 살고 있는 것은 아닌지...

이래 저래 많은 것이 떠오르는 새벽이다.■

'생각 보따리 > 우리의 삶, 문화' 카테고리의 다른 글

| 풍속화로 본 구한말 형벌의 모습 (0) | 2009.02.26 |

|---|---|

| 사라져가는 주변 모습 (0) | 2009.02.26 |

| 한국의 굴뚝 (0) | 2009.02.26 |

| 한국의 세시풍속 (0) | 2009.02.26 |

| 고구려 화가들만의 회화기법 (0) | 2009.02.26 |